Trent’anni dopo l’assedio, una generazione di giovani affronta una Bosnia segnata da disoccupazione e nazionalismo: Irfan e Naida raccontano la difficoltà di vivere in un paese che offre poco

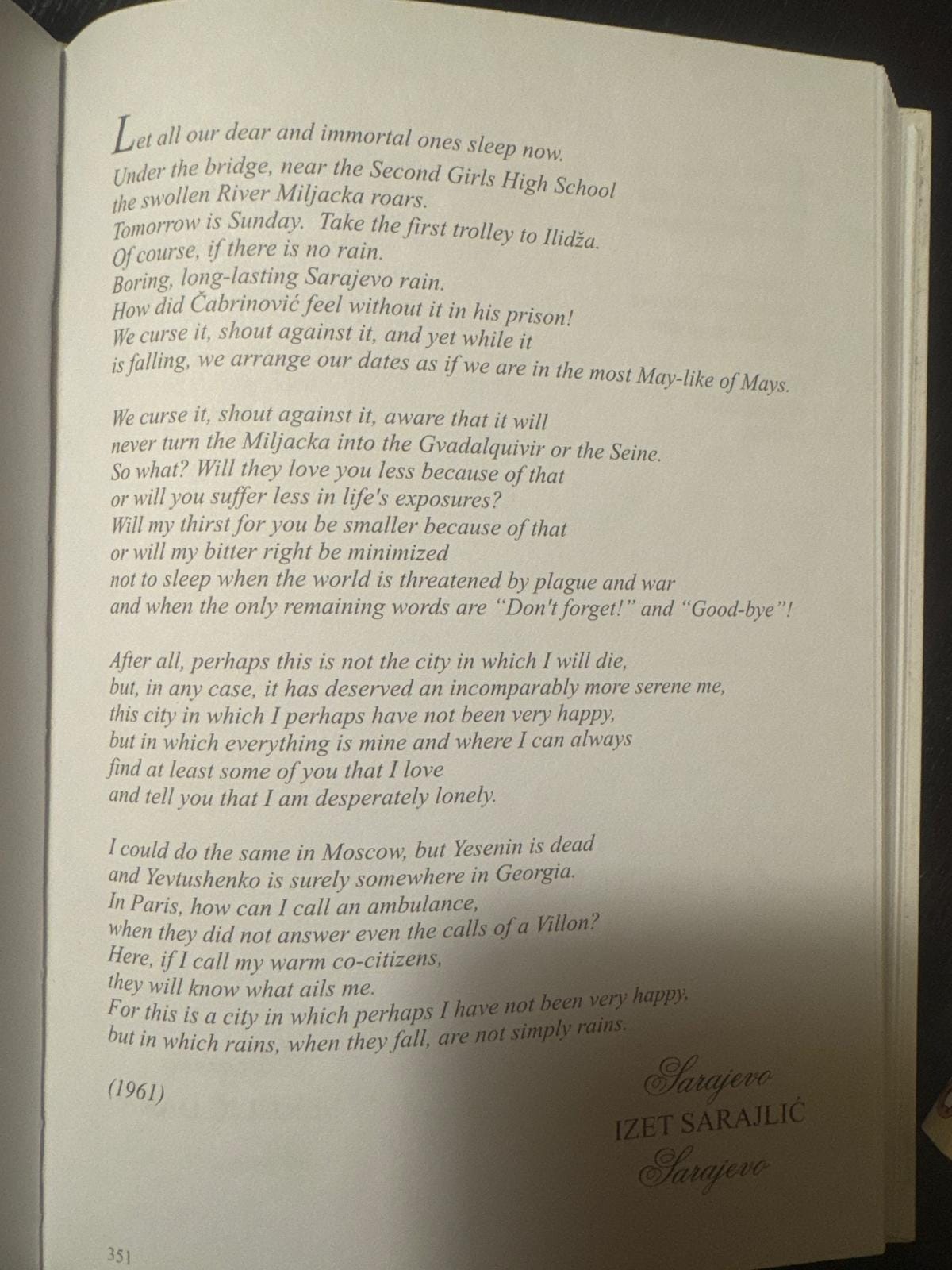

Piove a Sarajevo ed è appena morta una leggenda della musica balcanica: Halid Bešlić. Qualcuno potrebbe dire che la città piange un uomo amatissimo, un artista generoso e colonna sonora di intere generazioni; altri dicono che “la noiosa pioggia di Sarajevo” – come la definì il poeta Izet Sarajlić – “non è mai solo pioggia”, e forse serve a lavare via le ferite della guerra, nonostante siano trascorsi ormai trent’anni. La città vuole dimenticare ma i segni dell’assedio sono ancora evidenti: per chi è nato dopo il 1996, la guerra non è un ricordo, è un’eredità che incide su opportunità e accesso al lavoro.

Le divisioni politiche di Dayton, la ricostruzione incompleta e una crisi economica che dura da anni pesano soprattutto sui più giovani. Lo racconta Irfan, 28 anni, bosniaco, guida turistica che ha vissuto otto anni a Brescia giocando a calcio in Valcamonica; poi, ha deciso di tornare a casa: «Come mi piace dire, qui c’è “lo Stato dei parenti”. Purtroppo, abbiamo problemi di nepotismo. Le persone che durante il conflitto erano fuggite dal paese sono tornate, hanno conquistato il potere, e hanno iniziato ad assumere i propri familiari; invece, i reduci di guerra che avevano difeso la patria non hanno quasi alcun diritto, né tantomeno i loro figli», spiega Irfan pensando a suo padre che si è trasferito in Germania e non intende tornare perché lo Stato non gli ha mai riconosciuto nulla per aver combattuto con i jeans e le Converse All Star; sì, perché i bosniaci non solo non disponevano di un esercito ma nemmeno delle divise per andare al fronte: a pochi mesi dalla dichiarazione di indipendenza, nessuno si sarebbe aspettato di usare un AK-47 o un M-70.«Qui ci sono troppi cortigiani, opportunisti, persone che per pochi soldi vendono i propri voti alle elezioni. Corruzione, tangenti e criminalità sono problemi enormi che spingono i giovani ad andarsene, perché non vogliono crescere e allevare i propri figli in un sistema del genere», conclude Irfan.

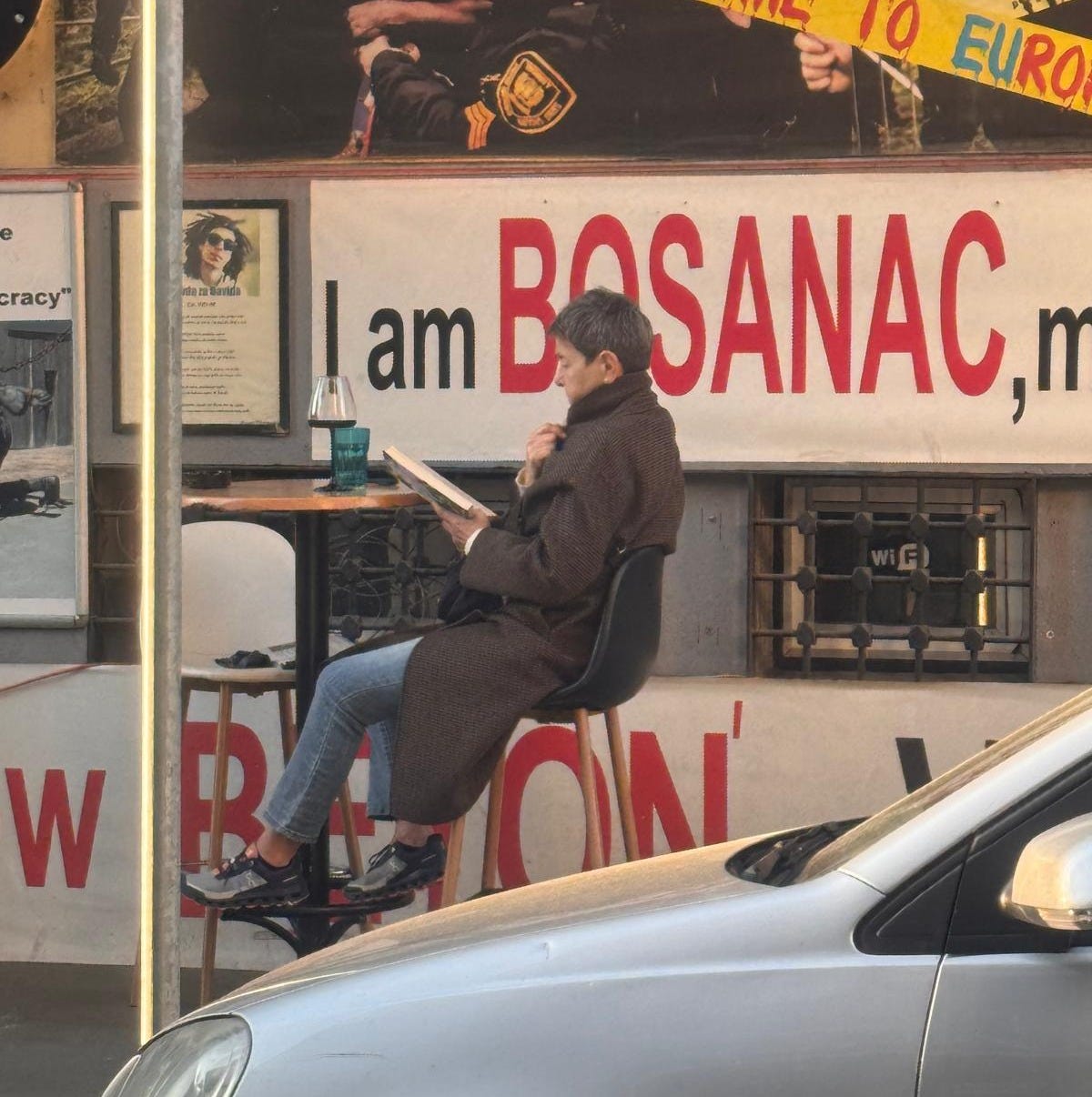

Anche Naida, sulla trentina, la pensa allo stesso modo: la incontriamo sulla Titova, la storica via dedicata al leader della Jugoslavia socialista Josip Broz Tito, che collega la zona ottomana con la parte moderna della città e, in particolare, con la famosa “strada dei cecchini”; porta con sé la bandiera della Palestina e, insieme a suo figlio, è pronta a prendere parte alla grande manifestazione contro il genocidio a Gaza. «Sono grata di avere un lavoro stabile – spiega Naida che è responsabile del dipartimento delle autoscuole – perché senza non si può fare molto. Le persone non riescono a formare una famiglia, comprare un appartamento, un’auto e vivere una vita normale».

La sua denuncia è secca: «I leader politici pensano solo a sé stessi. “Dividere e conquistare” è il loro motto. Eppure la gente è intelligente, di buon cuore. E continua a lottare».

In quanti hanno lasciato la Bosnia? «Tantissimi. Abbiamo stipendi bassi, pochi diritti, niente ferie. E poi le università private praticamente vendono i diplomi: chi ha soldi li compra e poi ottiene posti importanti. Mancano moralità e integrità. Alcuni di questi arrivano fino alla politica». Secondo un report dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, la disoccupazione giovanile supera il 32% e l’emigrazione è diventata una preoccupazione: molti giovani lavoratori qualificati hanno lasciato il paese per trasferirsi in Germania, Austria e Italia.

Dopo Tito, ognuno ha capito chi era

«Sotto Tito abbiamo vissuto tutti insieme, poi, alla sua morte, ogni persona ha capito chi era». È così che Irfan cerca di spiegare che cosa è stata la guerra in Bosnia. Lo racconta prendendo in prestito una frase che potrebbe essere tratta da un vecchio film la cui traduzione in italiano è I bei villaggi bruciano bene. Quel film lo colpì molto, soprattutto per la capacità di spiegare come le diverse comunità nazionali della Bosnia - bosgnacchi, serbi e croati - siano state trascinate in un conflitto che ha definitivamente spezzato quell’equilibrio.

Una sintesi pragmatica della guerra l’ha data lo scrittore bosniaco Tijan Sila nel suo ultimo libro Radio Sarajevo: “Come si può spiegare la guerra in Bosnia? Quando nel maggio 1991 la Croazia dichiarò la propria indipendenza, fu invasa dall’esercito serbo. Quando nel giugno 1991 la Slovenia dichiarò la propria indipendenza, fu invasa dall’esercito serbo. Quando nell’aprile 1992 la Bosnia dichiarò la propria indipendenza, fu invasa dall’esercito serbo. Quando nel 2008 il Kosovo dichiarò la propria indipendenza, fu invaso dall’esercito serbo. La Serbia visse la dissoluzione della Jugoslavia come la dissoluzione del proprio territorio sovrano – e le ambizioni di indipendenza degli altri stati federali come un’insurrezione di subalterni”.

Verso Srebrenica e la Repubblica Srpska

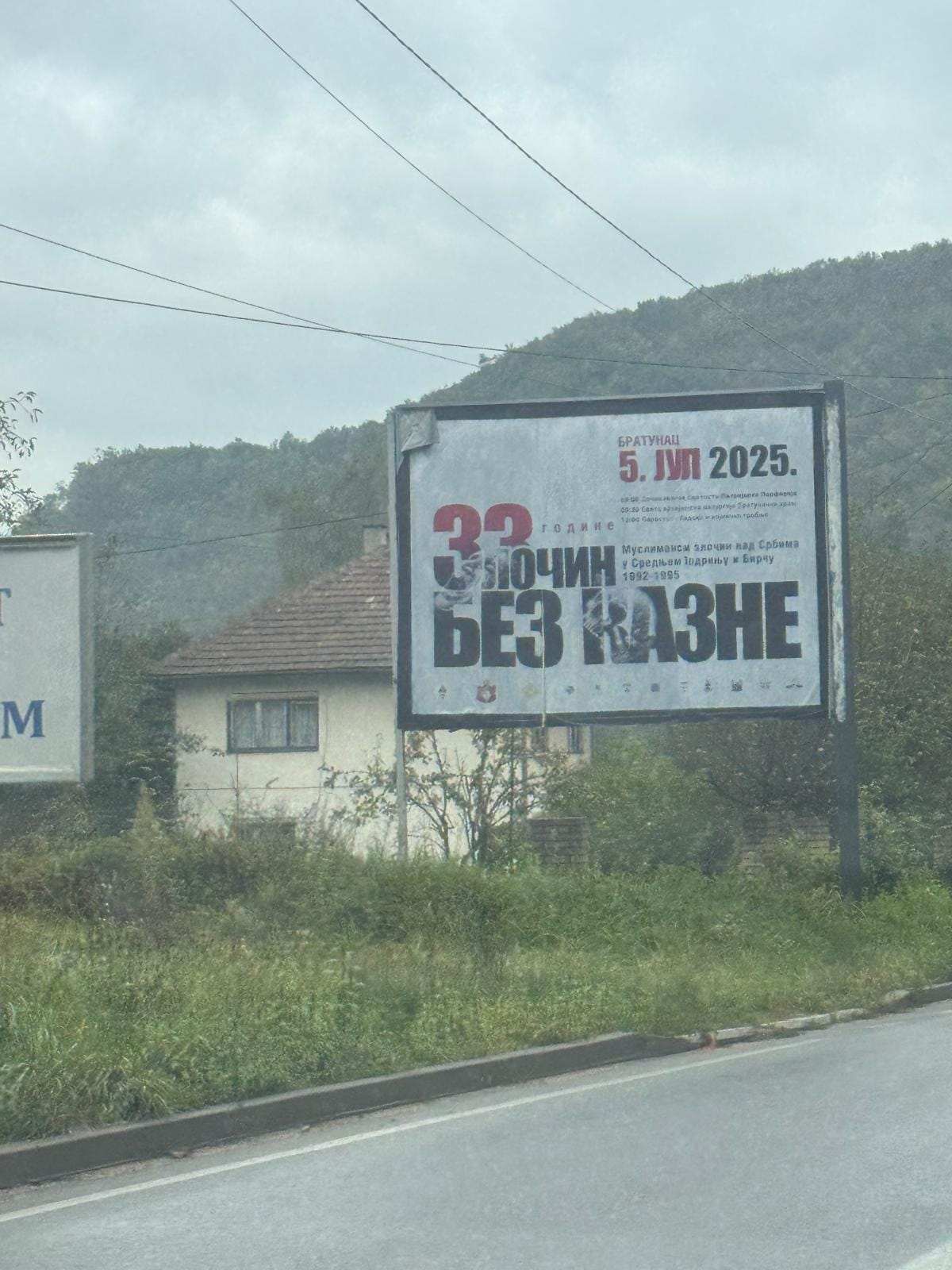

Non c’è solo la pioggia: quest’anno ottobre ha portato addirittura la neve sui monti che circondano Sarajevo e persino sulle colline appena fuori città. È bastato uscire un po’ dal centro per vederla, prendendo la M19, una strada a tratti boscosa e montana che conduce a Srebrenica e attraversa la Repubblica Srpska (RS), l’entità serba all’interno della Bosnia ed Erzegovina.

Le bandiere lo annunciano: quelle della RS e, a volte, anche quelle serbe, ricordano che il nazionalismo non se n’è mai andato davvero. Lo mostrano le spinte secessioniste e il conflitto istituzionale aperto dall’ormai ex presidente della RS, Milorad Dodik, rimosso dalla Commissione elettorale centrale e poi colpito da una condanna commutata in multa dal tribunale statale. Eppure resta politicamente influente, tanto che il suo partito sosterrà un candidato di fiducia alle elezioni del 23 novembre. Tutto ciò accade in un sistema, quello creato dagli accordi di Dayton, che ha congelato le divisioni etniche invece di ricomporle, rendendo fragile ogni tensione con lo Stato centrale.

Sarajevo Safari: sparare e uccidere per divertimento

In questi giorni è esplosa una notizia: a seguito della denuncia del giornalista e scrittore Ezio Gavazzeni, la procura di Milano ha aperto un fascicolo per indagare sui presunti “Safari di guerra”, e cioè su cittadini italiani non ancora identificati che avrebbero pagato le milizie serbo-bosniache per sparare contro civili bosniaci. «Sì, ne abbiamo sentito parlare anche qui», racconta Irfan quando ci risentiamo dopo la trasferta a Sarajevo.

«La notizia ha invaso i social e i giornali e ne sono felice: in Bosnia nessuno ha il coraggio di indagare su queste cose perché c’è molta corruzione e molti serbi sono al potere. In ogni caso, era una storia nota, ma è importante continuare a indagare. Spero che almeno l’Italia riesca a fare giustizia, che non si lasci intimidire e vada a fondo di questa vicenda», conclude.

«Sappiamo da anni che persone di varie nazionalità combatterono dalla parte degli aggressori», osserva Naida commentando la notizia. «Noi musulmani bosniaci conosciamo bene l’odio, non è niente di nuovo, ma dopo questa vicenda ci chiediamo: che storia è questa? Guardare un bambino attraverso il mirino di un fucile di precisione e provare soddisfazione nell’ucciderlo?», dice incredula. «Eppure non abbiamo dimenticato l’aiuto italiano durante e dopo l’aggressione alla Bosnia, il lavoro umanitario e la partita di calcio del 1996», aggiunge ricordando il match che riportò la vita nella città di Sarajevo, e chiude con una speranza: «che ci possa essere giustizia».